「自分のスマホや、PCを遺して逝けますか?」

PC、スマホなどのデジタル機器の普及や、いろいろなアプリの利用者数増加でメールやブログコンテンツなどの形のないデジタル遺品を保有している方は多いはずで、将来的にはもっと増加することは簡単に想像できます。

自分自身が亡くなった後に、自分が保有していたデジタル遺品はどうなるのか、またはデジタル遺品をどのようにして整理すべきかについて心配に感じる方は多いのではないでしょうか。

デジタル遺品を遺すリスクやデジタル遺品の整理方法についてご紹介します。

目次

デジタル遺品とは

まずはデジタル遺品の意味について、きっちりと定義づけしたいところですが、現時点では公式なデジタル遺品の定義はないようです。

今では学生はもちろん、高齢者にも携帯やスマホが当然のように普及していますので、ほとんど誰でもデジタル資産、デジタル遺品を保有しているという状況にあります。

このデジタル遺品の整理・管理をしないまま、デジタル遺品を遺して亡くなるのは誰でも心配ではないでしょうか。

デジタル遺品を遺して逝く不安

高齢者やその予備軍が自分自身で利用しているSNSや、スマホのなかにある写真データ、ブログのコンテンツ、ネット口座、メール、家族に伝えなければ永久に誰もわからない秘密情報などを遺して亡くなるのは誰でも不安があるはず。

こういうデジタル遺品を遺して亡くなるのは本当に不安です。

人によっては家族にも知られたくないデータをPCやスマホの中に忍び込ませている方もいらっしゃるはずで、そうしたデータを遺して逝くのはかなり不安ではないでしょうか。

実際、例えば、(相続の現場では)死後に故人が利用していたPCから知らない女性との仲睦まじい写真がたくさん見つかったと聞くこともあります。

こうして考えるとデジタル遺品を遺して逝くことは非常に不安ですし、相続人側としても故人のデジタル遺品に何があるのかはとても気になるところだと思います。

デジタル遺品の整理の仕方

デジタル遺品を遺して逝くことの不安については、多くの方が感じているはず。デジタル遺品をどのようにして整理すべきかについても関心のある方は多いとことでしょう。

そこでここでは一般的なデジタル遺品の整理の仕方と、将来的なデジタル遺品に管理の仕方についてお話しします。

デジタル遺品を紙で管理

まずデジタル遺品を整理する前提として、すべてのデジタル遺品のうち、どのデジタル遺品を整理するべきか、どのデジタル遺品を整理しないか(事前に処分するなど)について考える必要があります。

全てのデジタル遺品を整理・管理する必要はないですし、相続人に伝えたくないデジタル遺品、墓まで持っていくデジタル遺品もあるはずです。

相続人に伝えたくないデジタル遺品ならば、事前に処分した方が後々トラブルは生じにくい。

デジタル遺品を整理する方法は様々な方法が考えられますが、最も手軽に安くできるのはデジタル遺品整理シート等を作成して、デジタル遺品名やpwを紙で管理する方法です。

人によっては「紙で管理するのは、安全性に問題があるのでは」と考えるかたもいらっしゃると思いますが、パスワードの管理について独立行政法人 情報処理推進機構は次のように指摘しています。

パスワードを適切に保管…記憶するのが大変なパスワードの場合は、紙にメモしても構いませんが、その際、IDとパスワードは別々の紙にメモするなどして保管して下さい。インターネット閲覧ソフト等に記憶して保管するのはおすすめしません。

パスワード等は、紙で保管するよりもデータで保管するほうが拡散リスクが高くなると言われています。

デジタル遺品整理サービスの利用

高齢化もあって相続は増えていますので、デジタル遺品をどのように扱うかというのは社会的にも注目を浴び始めています。

こうしたデジタル遺品の注目度アップもあり、デジタル遺品整理サービスというサービスを開始する会社も少しづつ誕生しています。

グーグルなどで「デジタル遺品整理サービス」で検索すると、デジタル遺品の整理を請け負う会社を見つけ出すことができます。

こうしたデジタル遺品整理サービスを利用するのも、デジタル遺品を整理するための選択肢の1つ。

余談になりますが、自分の死後、PCが起動されないときに自動でファイルを削除できる次のようなソフトもあります。

情報銀行の活用

普通の銀行の役割の1つは個人からお金を預かって、そのお金を個人や会社などに貸し付けるという機能があります。

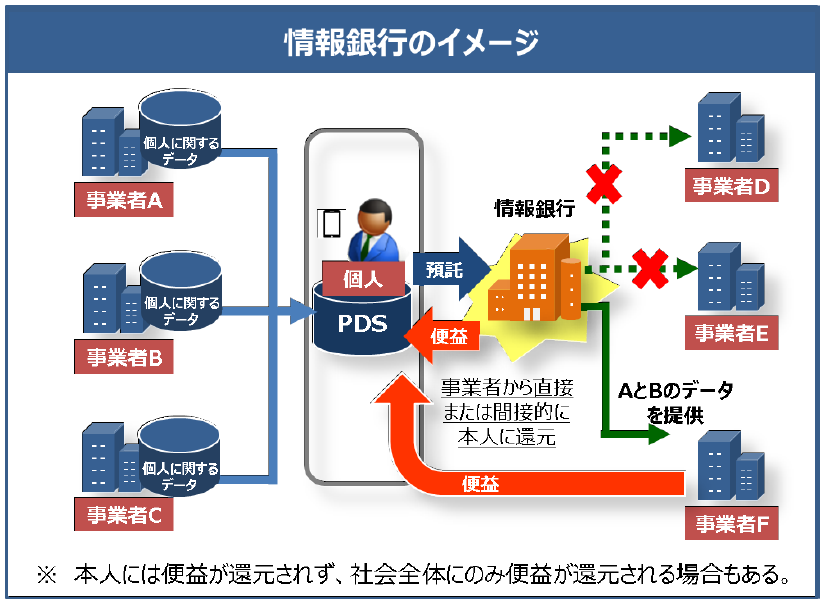

これに対して、情報銀行とは、個人とのデータ活用に関する契約に基づいて、PDSなどのシステムを活用して個人のデータを管理するとともに、個人の指示又は予め指定した条件に基づいて個人に代わり妥当性を判断の上、データを第三者(他の事業者など)に提供する事業のことです。

データを提供する個人は、データの提供を受けた会社からなんらかのメリットを受け取ることができます(受け取らないこともあります)。

情報銀行というのは、2018年頃から登場した新しい考え方・システムで、まだ正式にはサービス開始はされていませんが、2019年6月に三井住友信託銀行とフェリカポケットマーケティングが、日本IT団体連盟から情報銀行として初めて“認定”されています。

デジタル遺品を情報銀行へ預ける

デジタル遺品は、将来的に情報銀行へ預けるという方向が主流になるのではないかと思います。

情報銀行は安全に情報を管理できる体制を採るはずですので、将来的には情報銀行にデジタル遺品を預ける選択肢が有力になるはず。

そして預けたデジタル遺品は、相続人が銀行預金の払戻と同じような手続きで、情報銀行から引き出す。

相続開始によって、亡き口座名義人の口座からの入出金はできなくなるのですが、例えば、戸籍や印鑑証明書などを提出すると払戻ができるようになります。

こうした既存の手続きを考えれば、デジタル遺品も情報銀行に戸籍などを提出すれば相続人が引き出すことができるようになるのではと予想できます。

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください